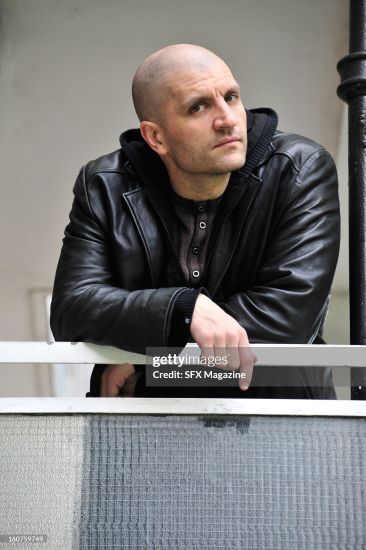

11. Довольно-таки объемистое интервью, взятое Конрадом Валевским/Konrad Walewski у британского писателя Чайны Мьевиля/Chuna Miéwill, напечатано на стр. 8–10, 12 под названием:

Конрад Валевский: Меня, как критика и теоретика литературы, интересует, какие литературные и культурные влияния сформировали твое отношение к писательству?

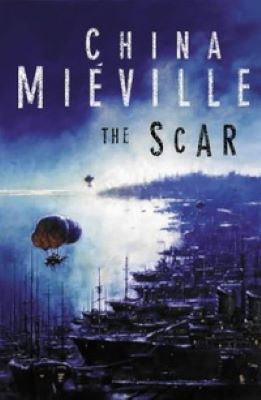

Чайна Мьевиль: Писатель в очень ограниченной степени осознает, что именно его сформировало. То, что на тебя влияет, это не то же самое, что осознаваемые тобой влияния, что в свою очередь не то же самое, что твои любимые книги, а любимые книги отнюдь еще не все, что ты любишь. Это намного более сложный вопрос, чем кажется. Я могу сказать тебе, какие влияния я осознаю, но это не все. С одной стороны, это была традиция “New Worlds” и британских писателей ранних 70-х годов, связанных с этим журналом, таких как Майкл Муркок, Брайан Олдисс, Д. Баллард, М. Джон Гаррисон и Памела Золин. С другой – традиция “Weird Tales”, Лавкрафта, Ходжсона и horror-а 20-х годов. Это были два ключевых пункта, однако есть еще одиночные писатели, весьма много для меня значащие, которые не вмещаются в этих категориях и выдвигаются на первый план при отдельных проектах. Так, например, творчество зимбабвийского писателя Дамбудзо Маречери/Dambudo Marechery оказало значительное влияние на «Шрам», в случае “Железного совета” интеллектуальный фундамент заложило творчество Зейна Грея/Zane Grey. Вот это были прежде всего прочего те полюса, если вести речь о литературе. А кроме этого фильмы, телевидение и тому подобное – вероятно мало удивительное, потому что то, что оказывало на меня влияние – именно то, чего ты и ожидал.

Конрад Валевский: Не совсем. Существует определенный удивительный аспект твоего творчества – в нем не замечаются следы влияния в явном виде, как этого можно было бы ожидать. Поэтому-то у меня прямо так и вертится на языке этот вопрос – ведь существуют определенные типы писательства, которые имеют интертекстуальный характер, наполнены аллюзиями и цитатами. В твоем творчестве уровень индивидуальности очень высок, если в нем и есть таковые, то их очень трудно выловить.

Чайна Мьевиль: Я пользуюсь аллюзиями. Стараюсь насытить текст литературными шутками, отсылками и внушениями. Например, в «Шраме» почти все названия кораблей почерпнуты из маринистической литературы. “Железный Cовет”, в свою очередь, наполнен аллюзиями на ковбойскую литературу и так далее. В своих книгах я размещаю много элементов такого типа, хотя, как мне кажется, делаю это скорее для себя — так, чтобы читатель их не заметил и не придал бы им особого значения.

Конрад Валевский: Какое влияние оказала на твое художественное восприятие политика? Мне кажется, что существует определенный антагонизм между политическим увлечением и художественным творчеством, литературной работой. На каком уровне встречаются эти два пространства в твоем творчестве или в твоем воображении?

Чайна Мьевиль: Я не ощущаю подобного противоречия. Для меня все это связано с моим отношением к действительности. Я вовлечен в политическую деятельность издавна, это сформировано моим миропониманием, тем способом, каким я хочу в мире действовать и событиями, на которые я хочу оказывать влияние. И все эти проблемы меня занимают – также подсознательно, когда я пишу прозу. С другой стороны, искусство и литература представляют собой нечто сами по себе, обладают собственной интегральностью.

С идеей искусства для искусства, как чего-то существующего вне человеческого общества, я не согласен, равно как и считаю чрезвычайно дурной концепцию художника, как кого-то, находящегося за общественными границами. Художник и искусство – это в значительной мере функция общества, которое их сотворило. В то же время нельзя свести их к политической деятельности, например к тому, что книга несет некое конкретное послание. Давай возьмем «Левую руку тьмы» — если ты скажешь, что ее послание в том, что подавление одного пола другим это нечто негативное, то принесешь роману вред, потому что он — прежде всего произведение искусства, то есть нечто, что задает вопросы. У него нет аргументационной связи с читателем, есть только умозрительная и эстетическая. Для меня это выглядит следующим образом: я люблю weird fiction, люблю научную фантастику, фэнтези и horror, поэтому пишу такие книги, какие сам люблю читать, но не выбираю любимые книги, исходя из содержащихся в них политических элементов. Многие из тех книг, которые я очень люблю, равно как и их авторы, демонстрируют очень отличающиеся от моих политические взгляды, но, несмотря на это, книги эти очень мне нравятся. Поэтому я, когда пишу, стараюсь, чтобы написанное мной было чем-то автономным, обладало собственной интегральностью. В то же время оно сформировано моими политическими взглядами, пропущено сквозь них, из чего следует, что если ты интересуешься такого типа проблемами, таким отношением к миру, то найдешь в нем многое для себе, а если не интересуешься, найдешь в нем также истории о чудовищах, любви и памятниках. То есть я думаю, что можно подходить к творчеству с двух сторон. Я ответил на твой вопрос?

Конрад Валевский: Безусловно ответил. Но можно ли избежать выдвижения в прозе собственных политических взглядов? Мне кажется, что это весьма трудно сделать…

Чайна Мьевиль: Не думаю, что мне удалось этого избежать, но также полагаю, что это вряд ли имеет сколько-нибудь большое значение. Мне кажется, что существует некая граница. Не нахожу ничего противоречивого в признании того, что если бы читатель почувствовал себя трактуемым мною свысока, поучаемым с политической точки зрения, для меня это было бы равнозначным отчуждению. То есть я понимаю содержащуюся в этом опасность. Вот тебе пример: я считаю, что Джин Вулф – один из величайших гениев современной литературы, невзирая на жанр, хотя, разумеется, прежде всего в области художественной прозы. Я вижу в нем великого писателя из-за чувствительности, содержащейся в его мирах и предъявляемых им нашему миру – чувствительности, выстроенной на почве его сурового католицизма. Я – не католик, поэтому почти целиком не соглашаюсь с его взглядами на мир, но критическая основательность, простота, восторг, отчуждение, ощущение антагонизма, которыми он оперирует, сформированные, как ни крути, теми его взглядами, с которыми я решительно не согласен, делают его книги великолепными в моем восприятии. Но если бы Джин Вулф написал бы в рассказе: “Иди в церковь”, я ощутил бы это как переход этой самой границы. Еще один прекрасный пример – Лавкрафт. Он был расистом, но это частично и делает его писательство таким хорошим, эта попытка справиться со своим отвратительным расизмом. Расовая ненависть – это нечто такое, что в некой определенной степени делает его творчество интересным. Из этого не следует, что мы должны ее оправдывать или соглашаться с нею. Но было бы ошибочным признать: «Я люблю прозу Лавкрафта, однако меня не устраивает его расизм». Без этого самого расизма его прозы нет, ее попросту не существует. Не обязательно с чем-то соглашаться, чтобы оценить это как произведение искусства. О расизме Лавкрафта очень интересно пишет Мишель Уэльбек. И вообще чаще всего на меня производят большее впечатление те книги, которые написаны людьми, чью политические взгляды резко отличаются от моих, чем книги тех, кто номинально стоит на той же, что и я, политической платформе.

Конрад Валевский: Твой первый роман «Крысиный король» глубоко укоренен в традиции историй о подземельях Лондона. С другой стороны, в нем много других привязок: к мифам, к легенде о Гамельнском крысолове, наконец – революционные элементы. Что вдохновило тебя на такую комбинацию?

Чайна Мьевиль: Столько лет прошло, трудно сейчас вспомнить. Я начал это писать, как роман об оборотне – когда-то я любил оборотней. Но исходным пунктом была да, ты прав — традиция литературы о подземельях Лондона: Йен Синклер, Нил Гейман, Питер Экройд, Томас Де Квинси – я хотел написать роман о Лондоне. В те времена весь Лондон вибрировал музыкой drum’n’bass, и я из всех сил старался сосредоточиться на том, каким он тогда был, какую роль играла в нем эта музыка drum’n’bass.

Конрад Валевский: Однако с этой музыкой ассоциируется не только Лондон, но и Бристоль.

Чайна Мьевиль: Да, это так, но я редко выезжаю из Лондона. В сущности, я никогда не погружался глубоко в эту музыку, не следил так же фанатично, как другие, за тем, что в ней делалось, но тогда она была для меня чем-то необычайно важным, а кроме того неразрывно связанным с Лондоном. Бристольские мотивы типа Roni Size были для меня слишком мягкими, более привлекательным казался hardcor. Желая, чтобы музыка стала фоном романа, я в следующую очередь задался вопросом, кто у меня там добрый, а кто нет. По каким-то причинам, которых я уже не помню, я ввел в роман образ Крысиного короля, который в британской культуре является традиционным героем из пантомимы для детей, стереотипным черным характером. И в какой-то момент меня озарило: кто враг крыс в связи с музыкой? Гамельнский крысолов. Но это было счастливое сочетание обстоятельств. Сначала был Лондон, затем крыса и лишь в самом конце крысолов из Гамельна.

Конрад Валевский: Лондон, похоже, выступает в твоем творчестве как образцовый город. Интересно, в какой степени это подлинный Лондон, и в какой – литературный, как тот, из романа Честертона или Диккенса?

Чайна Мьевиль: Ты прав, подлинный Лондон имеет, разумеется, значение, потому что я в нем живу, дышу его воздухом. Но это также город, который по разным причинам с огромной интенсивностью проявляет себя через искусство, поэтому и существует эта великолепная традиция сочинения художественных произведений о Лондоне. Тот Лондон, которым я вдохновлялся, имел больше общего с литературным, чем с подлинным Лондоном. Лондон, созданный Йеном Синклером, оказывает на меня большее влияние, чем, например, улицы Баттерси. “The Borrible Trilogy/Ужасная трилогия” Майкла де Ларрабейти – для молодежной читательской аудитории – это очередной прекрасный пример традиции написания о подземельях Лондона. Иногда эти книги не принимают в расчет, хотя они заслуживают большего внимания.

Конрад Валевский: А в какой степени викторианский Лондон, его угрюмое диккенсовское видение повлияло поначалу на роман «Крысиный король», а затем на роман «Вокзал потерянных снов»?

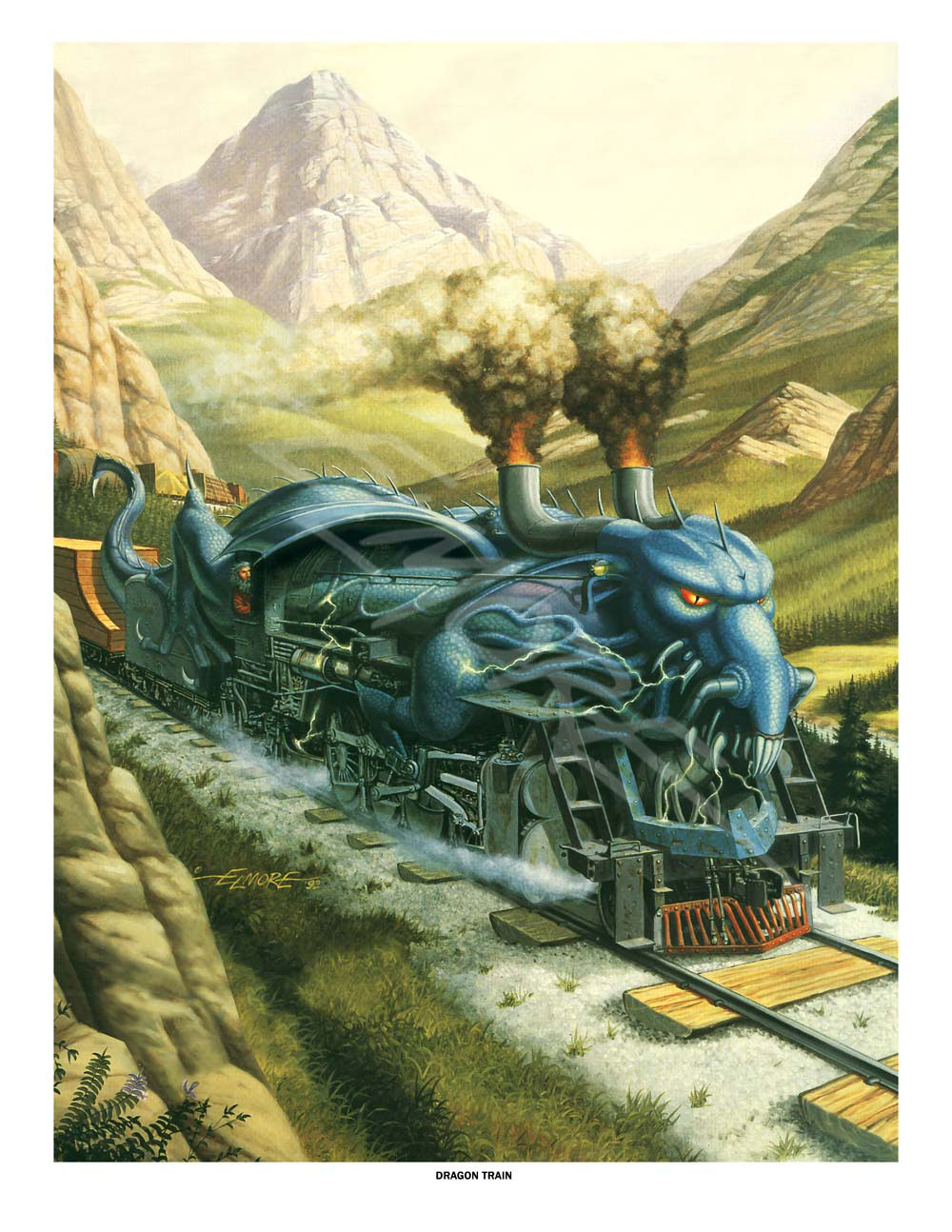

Чайна Мьевиль: Откровенно говоря, Диккенс мне довольно-таки нелегко дался. Поначалу он хоть и шел весьма тяжело, но оказывал, конечно, на меня влияние, хотя это было то влияние, следы которого я тщательно заметал. Диккенс – писатель такого формата, что его влияния трудно избежать. Кроме того, часто бывает так, что ты попадаешь под влияние тех писателей, на которых он оказал большое влияние, то есть становишься скорее внуком Диккенса, чем его сыном. Такая викторианская чувствительность действительно играет большую роль, но в моем случае эта роль не обретает систематической формы. Я вообще люблю викторианcтво – паровозы, все эти забавные одеяния и прочее такого типа. И при этом викторианский Лондон – образ с небывалой силой воздействия, поэтому он неизбежно является нам как нечто необыкновенно важное, а с другой стороны, не мешает черпать различные элементы Лондона других времен.

Конрад Валевский: Еще один аспект Лондона в твоем творчестве, который кажется нам достаточно существенным – его культурное разнообразие. В какой степени она отражается на очередных романах о мире Баслаг?

Чайна Мьевиль: В огромной степени. Жизнь в мультикультурном городе весьма мне по нраву, поэтому это имеет для меня огромное значение; мне нравится жить в городе, который является конечным пунктом многих различных диаспор. Мне не хотелось бы, чтобы это прозвучало излишне сентиментально, но это хаотичное сочетание культур является для меня источником огромной радости. Нью-Кробюзон – это великий город, место сосредоточения этнических меньшинств, напряжений, которые в связи с этим иногда возникают, архитектонического синкретизма, культурного смешивания и так далее. В этом содержится, конечно, также довольно-таки очевидное общественно-политическое послание – например, понятие культурной чистоты тут не имеет смысла, все культуры являются смешанными культурами, разве что одни в большей, другие – в меньшей степени. Одна из этих самых великолепных вещей в Лондоне – это как раз то, что он уже издавна глубоко мультикультурный город. Из этого не следует, что в нем нет напряжений, они конечно же есть, но понятие чистой народной культуры обретает отчетливо комический оттенок. Когда я бываю на континенте, в Париже – я редко выезжаю из Лондона, но если уж выезжаю, то чаще всего в Париж – Париж напоминает мне такой город, каким Лондон был 15-20 лет назад. В нем все еще много делений на группы. Другое важное отличие состоит в том, что в Париже существует деление на зоны влияния; мне не хотелось бы тут использовать термин «геттоизация», но это безусловно географическая сегментация различных групп. Лондон никогда не функционировал подобным образом. Это весьма нетипично для метрополии. И это одна из этих непредвиденных радостей, которую дает наличие совершенно непредубежденных местных властей, что различные этнические группы живут в тесном соседстве. Существуют, конечно, некоторые скопления, но нет ничего похожего на карибские или еврейские районы или кварталы. И нет также деления на бедные и богатые районы. Разумеется, Кенсингтон – это очень богатый район, но и там есть коммунальные дома. В Кенсингтоне живут также и бедные люди, а в Хакни – богатые. Все смешано, и этот характер тигля, которым является Лондон, очень мне нравится.

Конрад Валевский: Кроме мультикультурности в твоем творчестве представлен целый ряд теоретических и критических проблем. Которые из них занимают тебя больше других?

Чайна Мьевиль: Сомневаюсь, что об этом нужно говорить, потому что существует риск в оглашении таких предпочтений; к твоим книгам начинают относиться как к чему-то мало привлекательному, дидактичному. Хочу предварить ответ утверждением, что мои книги – произведения художественной литературы, это «пальповые», захватывающие истории. И только с этой позиции я могу признать: да, я левый, меня волнуют все те проблемы, которые ты и предполагаешь: давление на расовой почве и почве пола, классовая эксплуатация, империализм. Я осознаю, насколько очевидны эти проблемы, но именно они меня и занимают: контексты и взаимные связи в эксплуатации, иерархии, правлении и экономическом угнетении. Разумеется, я хочу углубиться в эти проблемы в прозе, но без ущерба для занимательности сюжета, надеясь на то, что они придадут сюжету определенную объемность, которая сделает прозу еще более привлекательной.

Конрад Валевский: Каждый из твоих романов о мире Бас-Лага концентрируется на своей проблеме. Возможно меня сбивают с толку какие-то сцены, но в “Вокзале потерянных снов” это очевидно проблема мультикультурализма, власти и бессилия перед нею, а в «Шраме» — элементы феминизма.

Чайна Мьевиль: Решительно да. Надеюсь на это. Тот факт, что я выдвинул на первый план романа женщину, не обсуждался специально в рецензиях, что меня весьма порадовало, равно как и то, что никто не обращал особого внимания на то, что один из главных героев романа “Железный Совет” – гей. Я воспринял это как своеобразный триумф – что этому не уделяют какого-то особого внимания. Хотя, конечно, вопросы пола и сексуальности весьма меня интересуют. Для меня то, что я исхожу с такой, а не другой политической позиции, и определяет, что проблемы пола, сексуальности, расы или классовости, составляют часть всей ситуации, которая пронизывает как мою прозу, так и критические выступления. Отсюда следует, что мне очень интересны все эти проблемы, но я никогда не садился за письменный стол с твердым решением: «Вот сейчас я напишу феминистический роман» — это было бы моим поражением.

Надеюсь, что я занимаюсь подобными проблемами не за счет таких проблем, как любовь или дружба; тех проблем, которые исторически со мною связаны – хотя вообще-то все исторически связано – которые имеют более сильную психологическую и персональную подложку. “Железный Совет” – роман о любви, написанный сознательно и однозначно как таковой, хотя в то же время это политический роман. В свою очередь «Шрам» — роман об одиночестве и отчужденности. То есть существуют некоторые психологические проблемы, которые меня очень интересуют.

Конрад Валевский: Ты говорил, что считаешь “Железный Совет” своим лучшим романом с точки зрения художественности. Как бы ты описал разницу между «Вокзалом потерянных снов» и «Железным Советом» с перспективы художественного развития?

Чайна Мьевиль: «Вокзал потерянных снов» — это, я надеюсь, нечто такое, что является некоторым приятным образом «прекрасным хаосом». Это был роман, который позволил мне почувствовать преогромную, либидальную, восторженную радость от вбрасывания в текст всего того, что ни приходило мне в голову. Поэтому в нем такая мозаика при необычной простоте самого сюжета. Это заметили многие: роман не сложен на формальном уровне, а вот на структуральном уровне он почти целиком представляет собой нечто такое, что часто определяют как «охота на жуков». Единственное структуральное разнообразие вносят монологи Ягхарка. Также в нем содержится то, что, я надеюсь, является пальповой поэзией – пышный язык, барокковая конструкция предложений. С каждым следующим романом это ослабевает, поэтому «Железный Совет» на уровне предложений значительно более компактен, чем «Вокзал…». Я, вне сомнения, что-то утратил, потому что нет такого, чтобы каждый следующий роман был лучше предыдущего; ты что-то утрачиваешь, когда подвергаешь текст такому контролю, но в то же время что-то приобретаешь. «Железный Совет» — это скорее структуральный эксперимент; его структура сконцентрирована на создаваемом им впечатлении. Она весьма ригористично продумана как на уровне точно спланированного подразделения на части, так и на уровне разыгрывающихся событий. В «Вокзале потерянных снов» точка зрения двигалась совершенно свободно; я ставил камеру там, где хотел. То же самое – в «Шраме», хотя в этом романе я был уже более сдержанным; одним из авторских правил было то, что камера может быть везде – и это хорошо, существует долгая традиция романа, которая это реализует. А вот в «Железном Совете» некоторые структуральные проблемы доставляли мне хлопоты, потому что мне не хотелось слишком уж облегчать себе жизнь. Принципы передвижения точки зрения там значительно более строгие. В романе три главных действующих лица и три соответствующие им перспективы; лишь в двух моментах это правило нарушается, и камера отъезжает от них. Все это было тщательно продумано. Также и то, что происходит со временем изложения – перескоки из прошлого в настоящее и обратно. В сумме на всех структуральных уровнях я охарактеризовал бы «Железный Совет» как необычно ригористичный роман, гораздо более ригористичный, чем «Вокзал…» и «Шрам». А вот на тематическом уровне это история о связях между любовью и политикой. Завершение «Железного Совета» — это лучшее, что я написал, хоть я и понимаю, что многие из моих читателей с этим не согласятся, ну так они имеют на это право.

Конрад Валевский: Есть ли что-то еще, что ты хотел бы сказать об этом мире?

Чайна Мьевиль: Ну конечно же! Я собираюсь в него вернуться. Я посвятил ему более десяти лет жизни и очень к нему привязан, поэтому безусловно хочу написать о нем больше книг. Я запланировал эти три романа как трилогию. Хотя я отношусь к ним скорее как к анти-трилогии, они связаны друг с другом. Начиная писать «Вокзал…», я знал, что будет в третьей книге и чем она завершится. Я хотел сделать после «Железного Совета» перерыв, отчасти потому, что эта книга неслыханно важная для меня и мне не хотелось превращать ее в двигатель мира Бас-Лага. Я решил дать ей больше простора. И мне хотелось также, возможно даже только для себя, чтобы на структуральном уровне эти три книги воспринимались как нечто целое. Я собираюсь написать еще одну или две книги и вернуться в этот мир. А потом я собираюсь сделать нечто совершенно иное. Но я не слишком удивился бы, если бы время от времени у меня писались книги о Бас-Лаге вплоть до самого конца моей жизни.

Конрад Валевский: Писатели обычно избегают ярлыков, но твое творчество зачастую определяется как Нью-Вирд. Чувствуешь ли ты себя ответственным в какой-то степени за этот термин и за все движение, в которое включают все больше и больше писателей?

Чайна Мьевиль: Я не чувствую ответственности за термин, потому что, вопреки всеобщему мнению, не я его придумал. Его предложил М. Джон Гаррисон. По-моему, это замечательное определение – я очень его люблю. В какой-то момент вокруг него поднялся грандиозный шум, тогда-то я и написал несколько статей, в которых его использовал, потому что нашел это полезным. Согласно определению, многократно повторенному Джоном Клютом, это было нечто эвристическое, но, понятное дело, была в нем и полемика, и провокация, и игра, и подмигивание, и много чего прочего, потому что в этом-то и заключается суть литературных движений. Меня огорчила холодная реакция многих особ, которые сочли попыткой категоризации по линии географического разделения – это как если бы геолог, показывая различные виды скал, говорил: «Вот эта скала из вулканической горной породы, а эта – из осадочной». Столь активная литературная интервенция – это не вид таксономии, это нечто совершенно другое, поэтому говорить: «Так нельзя, потому что так вот и этак вот» — не имеет смысла. Можно обвинить Нью-Вирд в том, что это бесполезная эвристическая фикция, которая не имеет ничего общего с нашим видением окружающего мира. Нашлось множество особ, крайне критически настроенных по отношению к этому термину, но я охотно вступлю с ними в спор. Многие говорят, что каталогизация писателей — это нечто совершенно лишнее. Вздор. Мы беспрерывно каталогизируем все окружающее, потому что так уж работает человеческий разум. Если кто-нибудь пожелает со мной всерьез поспорить, утверждая, что идея Нью-Вирд бесполезна и больше сбивает с толку, чем проясняет, прекрасно – на то он и спор. Я написал несколько статей, потому что считал, что это замечательное определение, интересная провокация, подводящая основание под дискуссию, это было одним из основных тезисов. Для меня лично это была также чрезвычайно полезная ересь, указывающая на то, что нечто реальное происходит в реальном мире, по реальным причинам, которые для меня были отчасти причинами политическими.

Случились, однако, две вещи. Во-первых, изменилась политическая ситуация, а в результате также и ситуация литературная. То есть если мы признаем, что существовал некий момент для Нью-Вирд, то, по моим ощущениям, его уже нет. Во-вторых, Нью-Вирд стал маньеризмом; то, что начиналось как провокация или вторжение, превратилось в нечто вроде замшелой, устаревшей категории, перестав быть эвристическим. В последнем эссе на эту тему я писал, что не собираюсь вести дальнейшую дискуссию о Нью-Вирде. Я не дистанцировался от него, потому что не намерен отказываться ни от чего, сказанного мною на эту тему. Если они хотят использовать этот термин, они имеют на это право, но для меня он потерял свою полезность. Не отказываясь ни от чего ранее сказанного, я заявляю: больше об этом говорить не буду. Я не имею ничего против разговора на тему, как до этого дошло, что мы сей момент делаем, чем я сейчас занимаюсь, но если посыплются вопросы типа «Что такое Нью-Вирд?», «Что относится к Нью-Вирд, а что – не относится?», для меня этот раздел закрыт. Если кто-то считает, что Нью-Вирд все еще продолжается, я не стану с ним спорить, но соглашаться с ним не стану тоже.

Конрад Валевский: Для меня одна из важнейших вещей, достигнутых вами в Нью-Вирде, был окончательный отказ от полностью исчерпанной толкинской формулы фэнтези. Нью-Вирд был оригинальным, потому что вы смело соединили в нем различные элементы, которые никто ранее не соединял.

Чайна Мьевиль: Все это делалось уже начиная с некоторого времени. Проблема заключалась в том, что высказывалось многими противниками этого термина: стоит ли говорить об этом явлении, как о Нью-Вирде. Мой подход был чисто прагматическим: я считал, что стоит. Можно это называть так, как кому нравится. Мне плевать на это. Я счел, что происходит нечто важное; начинается отход от толкиновской формулы, прогрессирует синкретизм жанров при взрывном развитии их потенциалов, поэтому я подумал, что если давать название этому явлению, то Нью-Вирд самое то, что нужно. Речь шла о масштабе явления. Мне кажется, что многие из тех вещей происходят и ныне, но в иной форме; та ситуация, которая в них отражалась, изменилась. Она не хуже и не лучше, попросту другая. Пусть это оценивает кто-то другой. Мне кажется, что существует большая опасность автопародии. Помимо прочего и поэтому также я уже не принимаю участия в спорах о Толкине после того, как три или четыре года его дискредитировал. В какой-то момент приходишь к выводу, что становишься кем-то вроде придворного шута – на конвентах люди говорят тебе: «Чайна, вдарь по Толкину!» Не хочу становиться цирковой обезьянкой, поэтому сейчас, если и говорю о Толкине, то лишь о том, что мне у него нравится. Я не снимаю своей подписи под тем, что говорил на эту тему о Толкине и не хочу больше говорить о Нью-Вирде.

облако тэгов

облако тэгов